Авторы: Галкин А., Котляр А., Маршанский В., Маклашина Е., Гостимская И., Ермаков А., Гривенникова В.

Научная карьера Андрея Дмитриевича началась в Московском государственном университете в 1964 году, еще во времена бывшего СССР. Позже он стажировался в лабораториях всемирно известных ученых-биоэнергетиков Бриттона Чанса, Эфраима Ракера и Томаса Сингера, где он занимался очисткой и изучением свойств мембранных белков митохондрий. В 1970-х годах Виноградов организовал лабораторию на кафедре биохимии Московского университета. На протяжении многих лет его исследовательская группа проводила обширные исследования ключевых митохондриальных ферментов, включавших сукцинатдегидрогеназу, переносчики кальция, АТР-синтазу и комплекс I.

1. Введение

Карьера А.Д. Виноградова, известного своими новаторскими исследованиями в области биохимии митохондрий, охватывала десятилетия целенаправленных научных поисков и открытий.

Андрей Виноградов родился в 1942 году в г. Самарканде (Узбекистан), куда была эвакуирована его семья во время Второй мировой войны, и скончался 16 марта 2021 года в Москве в возрасте 78 лет. Он окончил Московский государственный университет в 1964 году и там же продолжил обучение в аспирантуре, где изучал энергетический метаболизм митохондрий. В 1960-х годах Андрей проходил стажировку в лаборатории Бриттона Чанса в Пенсильванском университете, у Эфраима Ракера в Корнелле, где занимался изучением митохондриальной АТРазы, а также в лаборатории проф. Томаса Сингера в Сан-Франциско, где он исследовал сукцинатдегидрогеназу (комплекс II). В это время он сосредоточился на очистке и характеристике мембранных белков митохондрий, исследованием которых впоследствии он продолжал заниматься всю свою жизнь.

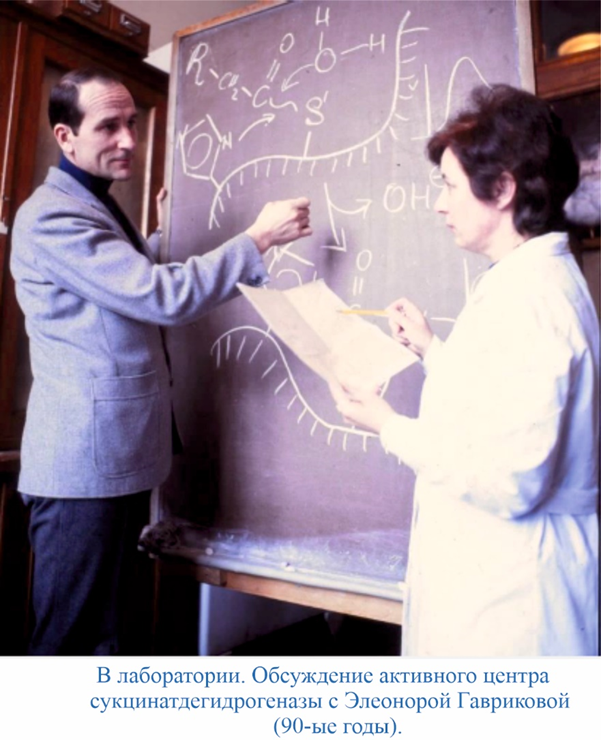

В 1960-х годах Андрей был одним из первых ученых, исследовавших обратный перенос электронов (Vinogradov et al 1966) – процесс, который недавно стал ключевым фактором в нескольких метаболических путях. В 1970-х годах он организовал лабораторию на кафедре биохимии Московского университета, где успешно трудился до последних дней. На протяжении многих лет его команда систематически анализировала ферментативные свойства ключевых митохондриальных ферментов, таких как сукцинатдегидрогеназа, митохондриальный переносчик кальция, АТР-синтаза и комплекс I. Его группа предсказала структуру активного центра митохондриальной сукцинатдегидрогеназы (Kotlyar, Vinogradov 1984а, б; Vinogradov, Zuevsky 1973; Vinogradov et al 1975a; Vinogradov et al 1975b; Vinogradov et al 1976), что позже было подтверждено рентгеноструктурным анализом (Cecchini et al 2002; Yankovskaya et al 2003). В начале 1990-х он описал и биохимически охарактеризовал конформационный переход активной и деактивированной форм митохондриального комплекса I (Kotlyar, Vinogradov 1990; Kotlyar et al 1992). Сейчас эта область стала центральной в исследованиях повреждения тканей при ишемии/реперфузии (Dröse et al 2016; Galkin 2019).

В 1990 году его лаборатория сообщила о существовании обратного переноса электронов в субмитохондриальных частицах сердца крупного рогатого скота, поддерживаемого окислением сукцината (Kotlyar, Vinogradov 1990). В этом процессе окисление убихинола, образующегося при функционировании комплекса II, создает протондвижущую силу при совместной работе комплексов III и IV, которая обеспечивает энергией «обратный» поток электронов от убихинола к NAD+, для которого в этом случае не требуется гидролиз АТР. В первой декаде 2000 года его лаборатория начала изучать метаболизм активных форм кислорода (АФК) в митохондриях и выяснила, что комплекс I и альфа-кетоглутаратдегидрогеназа – главные источники АФК. В последние годы жизни Андрей Дмитриевич продолжал заниматься научной деятельностью и предложил новую модель, предполагающую существование в сопряженных мембранах двух неравновесных изоформ Fo⋅F1, однонаправленно катализирующих синтез и/или гидролиз АТР (Vinogradov 2019).

Андрей Дмитриевич Виноградов был весьма уважаемым ученым в области биоэнергетики и биохимии. Он входил в редколлегии нескольких отечественных и международных журналов. Его исследования были поддержаны многочисленными грантами как отечественных, так и международных фондов. Его работы, ставшие классическими, были отмечены престижной Государственной премией Советского Союза, присужденной ему в составе авторского коллектива за цикл исследований «Химические основы биологического катализа (1964–1982)».

Андрей Дмитриевич значительное время посвящал популяризации биоэнергетики в России. Начиная с середины 1970-х годов, он более десяти лет активно участвовал в организации и проведении ежегодных симпозиумов по биохимии митохондрий. Материалы этих симпозиумов были опубликованы в сборниках «Митохондрии» издательства «Наука» в Москве. Он был постоянным участником семинаров, проводимых в Отделе биоэнергетики под руководством академика Владимира Петровича Скулачева, на которых еженедельно собирались ученые из различных институтов Москвы и ближнего Подмосковья. Эти семинары были площадкой для обсуждения последних научных новостей. Сотрудники Отдела представляли свои экспериментальные данные, также выступали и приглашенные докладчики, в том числе и зарубежные. Ни один семинар не обходился без плодотворной критической дискуссии, которую часто затевал Андрей. И многие были ему за это благодарны, так как свежий взгляд со стороны помогал в значительной степени улучшать и развивать научные исследования.

Много времени профессор Виноградов посвящал воспитанию молодого поколения биоэнергетиков. Он был очень строгим и требовательным руководителем для своих сотрудников, но в то же время уделял много внимания студентам и аспирантам, терпеливо и доходчиво объяснял задачи, решаемые в лаборатории. Через лабораторию прошло много людей, некоторые из них продолжили свою карьеру зарубежом. Но где бы они ни были, до сих пор вспоминают время, проведенное в лаборатории под руководством профессора, с благодарностью за то, чему он их научил.

2. Александр Галкин, Институт исследования мозга и сознания, Корнелл, США (1994–2001)

Моя первая встреча с Андреем Дмитриевичем произошла во время летней практики на третьем курсе университета. Каждый студент кафедры биохимии должен был выделить из мышц кролика один из ферментов гликолиза, оценить выход и измерить его каталитическую активность. Я измерял активность лактатдегидрогеназы, используя поглощение при 340 нм на спектрофотометре, оснащенном старым самописцем и рулоном бумаги, когда он подошел и спросил:

«Какой у вас масштаб?» (имеется в виду от верхнего до нижнего края миллиметровки).

«Коэффициент поглощения 0,1 при 340 нанометрах», – ответил я.

«Нет, нет, нет, сколько у вас там NADH в микромолях?» (Я понятия не имел).

«Как биохимик, вы просто обязаны чувствовать такие вещи!», – сказал он, улыбаясь.

Позже я пришел в лабораторию Андрея Дмитриевича для выполнения диссертационной работы для изучения транслокации протонов ферментами дыхательной цепи. Он обладал невероятными энциклопедическими научными знаниями и был отличным, хотя и очень строгим наставником. Если не получалось измерить ферментативную активность, вы могли бы спросить его о возможной причине, и он ответил бы что-то вроде: “Хммм, посмотрите внимательно работу в журнале JBC за 1980 год в конце выпуска 86, я думаю, это рисунок 3, скорее всего вам нужно добавить в среду измерения 0,1 мМ магний и предварительно инкубировать 5 минут перед началом реакции, это может помочь”. И действительно, это всегда работало!

Андрей работал со многими различными системами и, на мой взгляд, на более фундаментальной основе. Андрей полагал, что прямая и обратная реакции ферментов дыхательной цепи, таких как комплекс I (Vinogradov 1998), комплекс II (Grivennikova et al 1993) и АТPаза (Vinogradov et al 1975c; Vinogradov 2000; Vinogradov 2004) осуществлялись различными механизмами, которые регулировались по-разному. Некоторые из его кинетических наблюдений за различными центрами связывания субстрата в комплексе I (Grivennikova et al 2003; Vinogradov, Grivennikova 2001; Zakharova et al 1999; Zharova, Vinogradov 1997) все еще ожидают структурного объяснения. Его обзор по каталитическим свойствам комплекса I (Vinogradov 1998) – один из наиболее полезных справочников для биохимиков, работающих с этим ферментом.

В отличие от большинства исследователей в нашей области, он также обладал хорошими знаниями механики, электроники и оптики, а также реальным опытом в конструировании и создании приборов и наладки оборудования. Будучи заведующим кафедрой биохимии, он часто жаловался: «Эта административная работа такая скучная – я бы предпочел работать в мастерской по изготовлению высокоточных приборов – флуориметров, спектрофотометров и ионоселективных электродов».

В начале 90-х демократизация и перестройка привели к переменам в Московском государственном университете, и многие профессора стали менее официальными по отношению к своим коллегам и студентам. Только не Андрей. Он придерживался формального этикета дореволюционной России и оставался профессором Андреем Дмитриевичем Виноградовым даже для своих ближайших коллег по лаборатории и других университетских профессоров. Он также возглавлял аспирантскую комиссию, и все аспиранты побаивались его сложных вопросов и остроумных замечаний.

Он был отличным лектором, и я до сих пор в начале каждого учебного года смотрю видеозаписи его лекций, прежде чем подготовить свои собственные. И да, он рисовал мелом на доске!

3. Александр Котляр, Тель-Авивский университет, Израиль (1983–1992)

Я повстречался с ним давным-давно, когда Хорхе Хирш еще даже не думал о создании своего знаменитого индекса, а наукой двигало в основном любопытство. Впервые я познакомился с ним, когда слушал его курс кинетики ферментов. Это был высокий, стройный профессор, который курил дешевые, крепкие сигареты без фильтра. Умный и харизматичный, он часто парализовывал нашу группу уравнениями, слишком сложными для студентов-биологов. В то время у меня был глубокий интерес к математике, и это, вероятно, привело меня в его лабораторию в качестве студента. Небольшая комната для семинаров в лаборатории Андрея была местом, где сталкивались креативность и интеллект, где возникали новые идеи, от которых быстро отказывались. Пространство было наполнено интеллектуальной энергией и креативностью. Это был мой первый опыт в науке – большое путешествие в неизведанное. Для молодого ученого нет ничего более мотивирующего, чем стремление достичь интеллектуальных высот наставника, и я упорно трудился, чтобы сократить разрыв между моими собственными недостатками и его исключительными способностями.

Однажды в лаборатории, когда я пытался заингибировать сукцинатдегидрогеназу щавелевоуксусной кислотой, ко мне подошел Андрей и спросил:

«Как дела?»

«Не очень хорошо», – ответил я. «Фермент блокируется, даже если добавить буфер, не содержащий ингибитора».

«Для добавления оксалоацетата и буфера Вы использовали один и тот же гамильтоновский стеклянный шприц на 100 мкл?», – спросил он.

«Да», – подтвердил я.

«Попробуйте использовать автоматическую пипетку», – предложил он и ушел.

Я был настроен скептически, убежденный в том, что добавление ингибитора, будь то шприцем или пипеткой, ничего не изменит. Андрей, однако, был прав. Спонтанное торможение исчезло. Я ломал голову, пытаясь понять, как такое могло быть. Я даже измельчил металлическую часть шприца, растворил получившуюся стружку в сильной кислоте и попытался подавить действие фермента с помощью этого раствора. Ничего не помогало. Через неделю я сдался. Затем я подошел к Андрею и спросил:

«Не могли бы Вы, пожалуйста, объяснить, черт возьми, причину этого?» (Я, должно быть, выглядел совершенно растерянным).

Он рассмеялся и сказал: «Ингибирование, вызванное оксалоацетатом, настолько сильное, что даже незначительные количества ингибитора, от которых Вы не можете избавиться, несмотря на многократное промывание шприца, могут полностью блокировать ваш фермент».

В то время Андрей преподал мне важный урок: быть ученым-экспериментатором – это не значит размышлять о том, как результаты невоспроизводимых экспериментов могут подтвердить чьи-то теории. Это значит знать, как получить точные ответы от природы с помощью хорошо спланированных, профессиональных экспериментов. На протяжении всей своей научной карьеры я следовал этому и другим урокам, которые преподал мне Андрей. Когда я размышляю о сути «научной школы», где великие умы передают свои знания, способы мышления и уникальные стили, я думаю об Андрее. Я считаю, что мне повезло быть одним из его последователей, идти по пути, который он нам указал. Я глубоко благодарен за возможность быть частью его интеллектуальной среды и перенимать его исключительные знания и опыт.

4. Ирина Гостимская, Кембриджский университет, Великобритания (2000–2008)

Впервые я познакомилась с Андреем Дмитриевичем, когда была студенткой, он был моим лектором по общей биохимии, а позже и по спецкурсу "Энзимология для биохимиков". В то время я ужасно боялась, что он будет принимать у меня экзамены! Он казался очень строгим и требовал глубокого понимания предмета, а не просто запоминания фактов и цифр. За все 5 лет учебы в Московском государственном университете оба эти экзамена были единственными, которые я сдала ему плохо, и мне пришлось их пересдавать. В итоге я все-таки получила диплом с отличием (“красный”), что означает, что я не так уж плохо училась! Несмотря на его строгость, а может, и благодаря ей, я решила выбрать его группу для выполнения дипломной, а затем и диссертационной работы. Я очень рада, что он принял меня. Очевидно, что в его характере было нечто большее, чем просто строгий экзаменатор, поскольку он привлекал к работе с собой выдающихся людей.

Раньше он курил в своем кабинете как паровоз, так что с точки зрения здоровья было лучше встречаться с ним за пределами его “штаб-квартиры”. Кроме того, у него была привычка ходить по длинным коридорам факультета и нести с собой на красивом чайном блюдце мел для лекций, так как он не верил, что у доски в аудитории найдется хороший кусок мела, подготовленный для него. Поэтому в моих воспоминаниях о нем он либо сидит в своем кабинете с сигаретой, либо ходит с блюдцем и длинной деревянной указкой, чтобы преподавать.

Он, безусловно, был очень харизматичным человеком и чрезвычайно умным. Я помню, как он говорил, что на самом деле очень молодому и наивному ученому гораздо легче открыть что-то совершенно новое. По его мнению, более опытные ученые, такие как он сам, знали слишком много о своем предмете и не стали бы проводить эксперимент, который вряд ли сработает, но потенциально может привести к чему-то совершенно новому! И действительно, все предложенные им эксперименты прошли так, как он предсказывал; как аспирант, я была очень впечатлена. Я также помню, как он говорил, что настоящий ученый не может перестать думать о своем проекте, даже если он в этот момент не присутствует на работе. Он продолжал: «Например, чем вы занимаетесь, когда вечером возвращаетесь домой на трамвае? Лично я думаю о науке! О чем же еще?». Единственный раз, когда он полностью «выключался», это во время своего ежегодного отдыха в кемпинге в русском лесу. Он отправлялся на охоту за утками и рыбалку в какое-нибудь отдаленное и дикое место на месяц или около того. По возвращении он шутил, что не может вспомнить, чем он должен был заниматься в университете или кем он на самом деле был как ученый и член общества. Он любил классическую музыку и особенно любил скрипичный репертуар. Я считаю, что он мог очень хорошо играть на скрипке, хотя, к сожалению, никогда не играл для нас на работе. Мы все уважали его как выдающегося ученого, замечательного педагога и исключительного человека!

5. Александр Ермаков, кафедра эмбриологии Московского государственного университета (1992–2001 и 2018–2025)

Отрывок из книги Александра Ермакова «Мифы и Легенды Московского государственного университета». Информация, представленная в Легенде, основана на университетском фольклоре и может не соответствовать действительности!

Профессор Андрей Виноградов и «Похитители шапок»

«В недалеком прошлом в великом городе Москве жил благородный ученый, известный как профессор Андрей Дмитриевич Виноградов. Будучи магистром биохимии и биоэнергетики, он был широко известен своими новаторскими исследованиями таинственных энергий митохондрий. На протяжении многих лет он делился своей мудростью с пытливыми умами студентов биологического факультета в Московском государственном университете, увлекая их своими блестящими лекциями и разжигая в них страсть к научным исследованиям. Профессор Виноградов был необычным человеком. Он воплотил в себе дух великих русских профессоров прошлого: сильный и элегантный, добрый и глубоко благородный, с талантом, который поражал всех, кто встречался на его пути. Его присутствие было напоминанием о том, что среди них все еще ходили истинные ученые, во многом похожие на почитаемых мудрецов XIX века.

И все же, о чем многие не подозревали, этот ученый человек хранил в себе тайну. В тени своей научной деятельности он овладел одним из видов боевых искусств, оттачивая свои навыки в искусстве боя. В университетских аудиториях ходили слухи о его храбрости в трудные времена, когда он противостоял врагам с мужеством льва и выходил победителем из многих жестоких схваток.

Во времена, о которых рассказывается в этой истории, жизнь профессора Виноградова была полна опасностей. Бурные 1990-ые годы привели к эпохе хаоса в Москве – времени, отмеченному экономическими неурядицами и разгулом преступности. Темные фигуры бродили по улицам, и призрак опасности нависал все ближе.

Среди этих негодяев была печально известная банда, известная как «Похитители шапок». Эта банда головорезов рыскала по окрестностям университета, прячась в тени величественных деревьев и арочных зданий, поджидая ничего не подозревающих жертв сзади, чтобы сорвать меховую шапку. Их озорство наводило страх на образованных ученых, которые бродили по университетской территории, часто погруженные в глубокие размышления о тайнах жизни и Вселенной.

Но судьбе было угодно, чтобы похитители шапок перешли все границы дозволенного, когда они осмелились напасть не на кого иного, как на профессора Виноградова. В один судьбоносный вечер 90-х профессор и его близкий друг возвращались с научного семинара, проходившего в священных залах института Белозерского, где легендарный академик Скулачев, уважаемый биолог, делился своими открытиями.

Пока профессор и его спутник обсуждали чудеса науки, из темноты внезапно выскочил негодяй, схватил меховую шапку друга и попытался убежать. Обледеневшая земля предала злодея, и он упал. В одно мгновение воцарился хаос, когда его сообщник вышел из тени, готовый обрушить шквал ударов на ничего не подозревающих ученых. Они и не думали, что спровоцировали силу, не похожую ни на какую другую. Быстрым и грациозным движением профессор Виноградов нанес злодею мощный хук левой, заставив его растянуться на холодной, неумолимой земле. Затем профессор бросился на помощь своему другу, который все еще боролся с первым нападавшим. Вместе они быстро справились с негодяем.

Но, увы, сбитый с ног негодяй вскоре пришел в себя и сумел скрыться в ночи. Преисполнившись решимости, профессор Виноградов оставил своего друга охранять пойманного негодяя, а сам поспешил вызвать местные власти. На перекрестке возле Главного здания их ждал патруль, и по свистку они быстро задержали убегающего преступника. Арест этого гнусного персонажа привел к разоблачению всей банды, привлечению к ответственности тех, кто терроризировал ученых мужчин и женщин Московского государственного университета.

Теперь, когда угроза ослабла, профессор Виноградов и его друг продолжили свой путь к станции метро, все еще погруженные в важные научные дискуссии, разгоревшиеся на семинаре Скулачева. Таким образом, в самом сердце Москвы продолжало жить наследие храброго и мудрого профессора Виноградова – история об интеллекте, отваге и вечном стремлении к знаниям. Итак, дорогой слушатель, помни: в каждой тени танцуют свет и тьма, и иногда величайшие герои принимают облик ученых, обладающих не только знаниями, но и силой, чтобы защитить их».

6. Вера Гривенникова, кафедра биохимии Московского государственного университета, Россия (1972–2021)

Я пришла в лабораторию Андрея Дмитриевича Виноградова в 1972 году для выполнения своей дипломной работы и осталась здесь работать. Я считаю, что мне бесконечно повезло работать под его руководством. Глубина и широта знаний Андрея были просто поразительными. Он мог ответить практически на любой вопрос. Именно поэтому к нему часто приходили ученые из других лабораторий, и он всегда давал им квалифицированные советы. Страсть Андрея Дмитриевича к науке создавала в лаборатории творческую атмосферу. Как руководитель он не только обсуждал результаты экспериментов, но и часто сам занимался экспериментальной работой, например, синтезировал некоторые коммерчески недоступные реагенты. Важно отметить, что Андрей Дмитриевич привил своим коллегам честное отношение к своей работе, бесценный опыт, который мы приобрели на всю жизнь. Наши опубликованные работы всегда были гарантией качества и воспроизводимости.

В середине 1980-х годов лаборатория Виноградова проводила интенсивные исследования реакций , катализируемых митохондриальным комплексом II или сукцинатдегидрогеназой. Основные результаты, полученные под руководством Андрея Дмитриевича (идентификация остатков цистеина и аргинина в активном центре фермента, модель катализа с образованием тиополуацеталя, подробное исследование взаимодействия фермента с ингибиторами, идентификация новой ранее неизвестной каталитической активности растворимой, способной к реконструкции сукцинатдегидрогеназы) во многом предвосхитили данные по трехмерной структуре фермента, которые были опубликованы на рубеже прошлого и нынешнего столетия. Примечательный эпизод в карьере Виноградова был связан с открытием в сукцинатдегидрогеназе так называемого «нового центра, взаимодействующего с феррицианидом» (new ferricyanide reactive site). Распространенным и устоявшимся способом определения активности различных препаратов сукцинатдегидрогеназы (растворимых и мембраносвязанных), применявшимся в ведущих лабораториях мира, было использование искусственного акцептора электронов феррицианида в высоких концентрациях (KM ~ 3 мМ). При исследовании этой реакции в широком диапазоне концентраций акцептора в лаборатории Виноградова было обнаружено, что в микромолярной области каталитическая активность растворимой сукцинатдегидрогеназы, но не мембранносвязанных препаратов, резко возрастала. Было показано, что эта новая активность фермента была очень чувствительна к кислороду и другим окислителям. Дальнейшие эксперименты продемонстрировали, что высокая реакционная способность растворимой сукцинатдегидрогеназы обусловлена наличием FeS-центра S-3 HiPIP-типа, доступного для кислорода и окислителей в растворимом ферменте, но скрытого в мембраносвязанных препаратах (Vinogradov et al 1975a).

Вскоре после обнаружения нового центра Андрей Дмитриевич отправился в научную командировку в США в лабораторию Тома Сингера и сообщил там о нашем открытии. Т. Сингер и его сотрудники отнеслись к этому сообщению весьма скептически, так как многие годы использовали феррицианид для измерения активности сукцинатдегидрогеназы и ничего подобного не видели. Они попросили Андрея Дмитриевича продемонстрировать эту активность. Когда эксперимент был подготовлен, все сотрудники собрались у прибора. Андрей Дмитриевич добавил в среду измерения активности феррицианид и никакой активности не обнаружил! Народ начал подтрунивать над профессором, а Андрей Дмитриевич, оказавшись в неловкой ситуации, мысленно ругал своих сотрудников за невоспроизводимость опытов. Но, нужно было знать Андрея! Быстро придя в себя, он предложил добавить в среду измерения ЭДТА, хелатор ионов тяжелых металлов. И вот тут все встало на свои места: активность проявилась! Лаборатория Сингера была «пристыжена», а Андрей Дмитриевич вышел из ситуации победителем. Оказалось, что в лаборатории Сингера в аппарате для очистки воды были медные трубки. Поэтому в дистиллированной воде содержались следы ионов меди, необратимо разрушавшие «новый реакционный центр». Конечно, Сингер был в ярости, техники, отвечавшие за качество воды в его лаборатории, были уволены, а все медные трубки были заменены на пластиковые. Андрей Дмитриевич опубликовал новые результаты в журнале BBRC в 1975 году (Vinogradov et al 1975a), после чего последовала совместная публикация с лабораторией Сингера (Vinogradov et al 1975b).

Андрей Дмитриевич никогда не отказывался от самой простой работы в лаборатории. Когда для получения препарата Кейлина-Хартри из сердца быка понадобился кварцевый песок, он отправился со своей командой в песчаный карьер на берегу Москвы-реки и вернулся с несколькими ведрами песка. В последующей совместной публикации (Vinogradov, King 1979) Виноградов и Кинг с юмором написали: «Песок можно получить на чистом берегу, например, Москвы-реки, но не реки Гудзон, где, вероятно, содержится слишком много загрязняющих веществ: недавно в американских газетах было опубликовано сообщение о том, что в Гудзон компанией General Electric были сброшены сотни тонн полихлордифенила. ... Поэтому мы рекомендуем использовать «природный» песок после его промывки кислотой и других мер предосторожности».

7. Владимир Маршанский, Neuro-Horizon Pharma Inc., USA

Я хочу посвятить свой рассказ светлой памяти профессора Андрея Дмитриевича Виноградова в знак моего самого глубокого уважения к выдающемуся российскому биохимику!

Я познакомился с профессором Виноградовым в 1980 году, в начале своей научной деятельности, когда защищал кандидатскую диссертацию по биоэнергетике/биохимии в Московском государственном университете. Для меня было огромным подарком судьбы познакомиться с профессором А.Д. Виноградовым и стать одним из его учеников, слушая его вдохновляющие лекции по биохимии и участвуя в научных семинарах по биоэнергетике. Позже, во время моей научной карьеры в качестве профессора Монреальского университета (Монреаль, Канада) и Гарвардской медицинской школы (Бостон, США) мы стали коллегами, разделяющими схожие научные интересы, и, наконец, очень хорошими друзьями. Постановка экспериментальных задач, оригинальность их решения и глубина научного понимания были уникальными для стиля исследовательской работы А.Д. Виноградова. Все это время Андрей Дмитриевич был и наставником, и источником вдохновения для моих научных исследований.

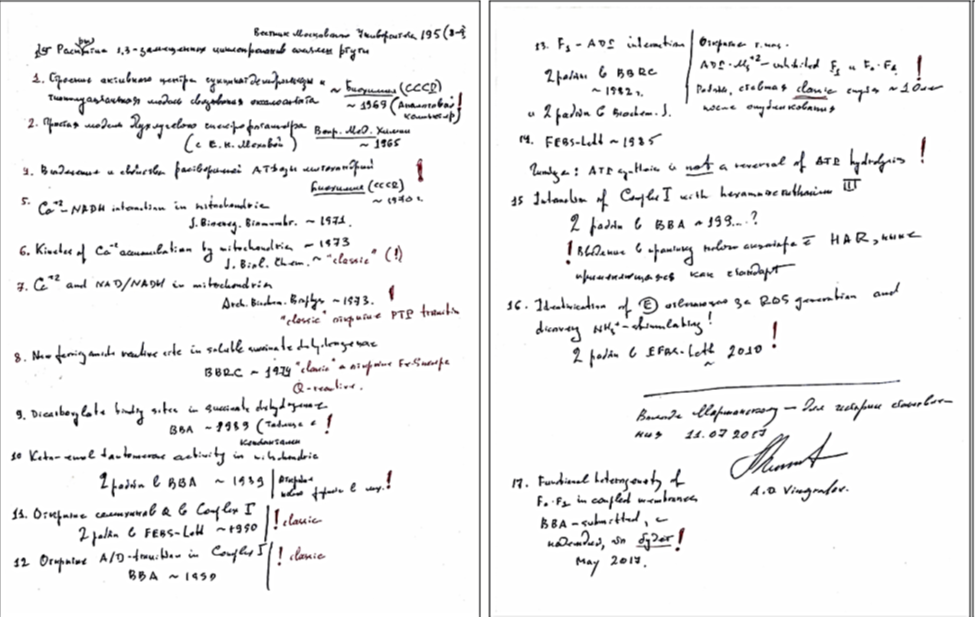

Заметки, посвященные формированию научного мировоззрения, представленные в этом разделе, были написаны профессором А.Д. Виноградовым от руки и называются “История становления”. Они охватывают наиболее продуктивный период его карьеры, охватывающий время с 1961 по 2017 год. Ясно и сжато Андрей Дмитриевич перечислил свои наиболее важные работы и открытия в биохимии, сделанные им в течение более чем 55 лет исследований.

Эти заметки, приведенные ниже, были написаны профессором А.Д. Виноградовым (на фото) летом 2017 года, во время его визита в наш дом в Шароне, штат Массачусетс, США, после его участия в Гордоновской конференции по биоэнергетике. Этот уникальный документ был передан в мой архив Андреем в качестве основы для моей будущей книги, предназначенной для исторического анализа развития его научной карьеры. Научные интересы Андрея были чрезвычайно широкими, а список его важных открытий в области биохимии весьма обширен. Его рукописный список говорит сам за себя об этих новаторских достижениях.

«История становления», заметки, написанные проф. Виноградовым

1а. Раскрытие 1,3-замещенных циклопропанов солями ртути, Вестник Московского Университета 195 (8-9).

1. Строение активного центра сукцинатдегидрогеназы и тиополуацетальная модель связывания оксалоацетата ~ Биохимия (СССР) ~ 1969 (Аналоговый компьютер!)

2. Простая модель двухлучевого спектрофотометра (с Е.Н. Моховой), Вопр. Мед. Химии ~ 1965

4. Выделение и свойства растворимой АТРазы митохондрий, Биохимия (СССР) ~1970 г. !

5. Са+2 –NADH interaction in mitochondria, J. Bioenerg. Biomembr. ~ 1971.

6. Kinetics of Ca+2 accumulation by mitochondria, ~ 1973, J. Biol. Chem. ~ “classic”!

7. Ca+2 and NAD/NADH in mitochondria, Arch. Biochem. Biophys. ~1973. “classic”! открытие PTP transition.

8. New ferricyanide reactive site in soluble succinate dehydrogenase, BBRC ~ 1974, “classic” и открытие Fe-S центра Q-reactive.

9. Dicarboxylate binding sites in succinate dehydrogenase, BBA ~ 1989 (Таблица с константами!).

10. Keto-enol tautomerase activity in mitochondria, 2 работы в BBA ~ 1989, Открытие нового фермента в мх!

11. Открытие семихинонов Q в Complex I, 2 работы в FEBS-Lett. ~ 1990, classic!

12. Открытие A/D-transition in Complex I, BBA ~ 1990, classic!.

13. F1-ADP, 2 работы в BBRC, ~ 1982 г. и 2 работы в Biochem. J., Открытие т. наз. ADP∙Mg+2 -inhibited F1 и F1 ∙Fo. Работа, ставшая classic спустя ~ 10 лет после опубликования.

14. FEBS-Lett. ~ 1985, Гипотеза: АТР synthesis is not a reversal of ATP hydrolysis!

15. Interaction of Complex I with hexammineruthenium III, 2 работы в BBA ~199…? Введение в практику нового акцептора ē HAR, ныне применяющегося как стандарт!

16. Identification of E (enzyme), отвечающего за ROS generation and discovery NH3+ - stimulating! 2 работы в FEBS-Lett. ~ 2010! Володе Маршанскому – для «Истории становления» 11.07.2017 A.D. Vinogradov

17. Functional heterogeneity of F1 ∙Fo in coupled membranes, BBA-submitted, с надеждой, что будет! May 2017.»

8. Заключение

Андрей был известен как превосходный скрипач, а также блестящий лектор и докладчик. Его лекции по общей биохимии и кинетике ферментов за последние три десятилетия стали самыми запоминающимися событиями для многих его студентов и послужили источником вдохновения для будущих поколений ученых. Семье, друзьям и широкому кругу коллег и ученых, которые ценили его как блестящего научного руководителя и незабываемого наставника, будет очень не хватать Андрея. Нам всем невероятно повезло, что мы были знакомы с Андреем Дмитриевичем.

Литература

- Cecchini G, Schroder I, Gunsalus RP, Maklashina E (2002) Succinate dehydrogenase and fumarate reductase from Escherichia coli. https://doi.org/10.1016/s0005-2728(01)00238-9

- Drose S, Stepanova A, Galkin A (2016) Ischemic A/D transition of mitochondrial Complex I and its role in ROS generation. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2015.12.013

- Galkin A (2019) Brain Ischemia/Reperfusion Injury and Mitochondrial Complex I Damage. https://doi.org/10.1134/S0006297919110154

- Grivennikova VG, Gavrikova EV, Timoshin AA, Vinogradov AD (1993) Fumarate reductase activity of bovine heart succinate-ubiquinone reductase. New assay system and overall properties of the reaction. https://doi.org/10.1016/0005-2728(93)90067-p

- Grivennikova VG, Roth R, Zakharova NV, Hagerhall C, Vinogradov AD (2003) The mitochondrial and prokaryotic proton-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductases: similarities and dissimilarities of the quinone-junction sites. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2003.09.001

- Kotlyar AB, Vinogradov AD (1984a) Evidence for an essential arginine residue in the substrate binding site of the mammalian succinate dehydrogenase. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6477618/

- Kotlyar AB, Vinogradov AD (1984b) Interaction of the membrane-bound succinate dehydrogenase with substrate and competitive inhibitors. https://doi.org/10.1016/0167-4838(84)90168-7

- Kotlyar AB, Vinogradov AD (1990) Slow active/inactive transition of the mitochondrial NADH-ubiquinone reductase. https://doi.org/10.1016/0005-2728(90)90137-s

- Kotlyar AB, Sled VD, Vinogradov AD (1992) Effect of Ca2+ ions on the slow active/inactive transition of the mitochondrial NADH-ubiquinone reductase. https://doi.org/10.1016/s0005-2728(05)80329-9

- Vinogradov AD (1998) Catalytic properties of the mitochondrial NADH-ubiquinone oxidoreductase (Complex I) and the pseudo-reversible active/inactive enzyme transition. https://doi.org/10.1016/s0005-2728(98)00026-7

- Vinogradov AD (2000) Steady-state and pre-steady-state kinetics of the mitochondrial F(1)F(o) ATPase: is ATP synthase a reversible molecular machine? https://doi.org/10.1242/jeb.203.1.41

- Vinogradov AD (2019) New Perspective on the Reversibility of ATP Synthesis and Hydrolysis by Fo∙F1-ATP Synthase (Hydrolase). https://doi.org/10.1134/S0006297919110038

- Vinogradov AD, Zuevsky VV (1973) The sulfhydryl groups and stability of the soluble succinate dehydrogenase. https://doi.org/10.1016/0014-5793(73)80346-1

- Vinogradov AD, King TE (1979) The Keilin-Hartree heart muscle preparation. https://doi.org/10.1016/0076-6879(79)55017-4

- Vinogradov AD, Grivennikova VG (2001) The mitochondrial Complex I: progress in understanding of catalytic properties. https://doi.org/10.1080/15216540152845920

- Vinogradov AD, Gavrikova EV, Goloveshkina VG (1975a) A new ferricyanide reactive site in soluble succinate dehydrogenase. https://doi.org/10.1016/s0006-291x(75)80366-4

- Vinogradov AD, Ackrell BA, Singer TP (1975b) On the possible interrelations of the reactivity of soluble succinate dehydrogenase with ferricyanide, reconstitution activity, and the Hipip iron sulfur center. https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90884-0

- Vinogradov AD, Gyurova ZS, Fitin AF (1975c) Effect of sh-reagents on the mitochondrial ATPase and induction of respiratory control in EDTA particles. https://doi.org/10.1016/0014-5793(75)80080-9

- Vinogradov AD, Gavrikova EV, Zuevsky VV (1976) Reactivity of the sulfhydryl groups of soluble succinate dehydrogenase. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1976.tb10238.x

- Vinogradov AD, Nikolaeva LV, Ozrina RD, Kondrashova MN (1966) [Reversed electron transfer and parallel changes in the SH-group content of mitochondria after addition of cysteine].

- Vinogradov AD, Gostimskaya IS, Loskovich MV, Grivennikova VG (2004) Possible mechanisms of regulation of the mitochondrial Complex I as related to its slow active/inactive transition.

- Yankovskaya V, Horsefield R, Tornroth S, Luna-Chavez C, Miyoshi H, Leger C, Byrne B, Cecchini G, Iwata S (2003) Architecture of succinate dehydrogenase and reactive oxygen species generation. https://doi.org/10.1126/science.1079605

- Zakharova NV, Zharova TV, Vinogradov AD (1999) Kinetics of transhydrogenase reaction catalyzed by the mitochondrial NADH-ubiquinone oxidoreductase (Complex I) imply more than one catalytic nucleotide-binding sites. https://doi.org/10.1016/S0014- 5793(99)00062-9

- Zharova TV, Vinogradov AD (1997) A competitive inhibition of the mitochondrial NADH-ubiquinone oxidoreductase (Complex I) by ADP-ribose. https://doi.org/10.1016/s0005- 2728(97)00029-7