Механизмы функционирования энергопреобразующих ферментов митохондрий

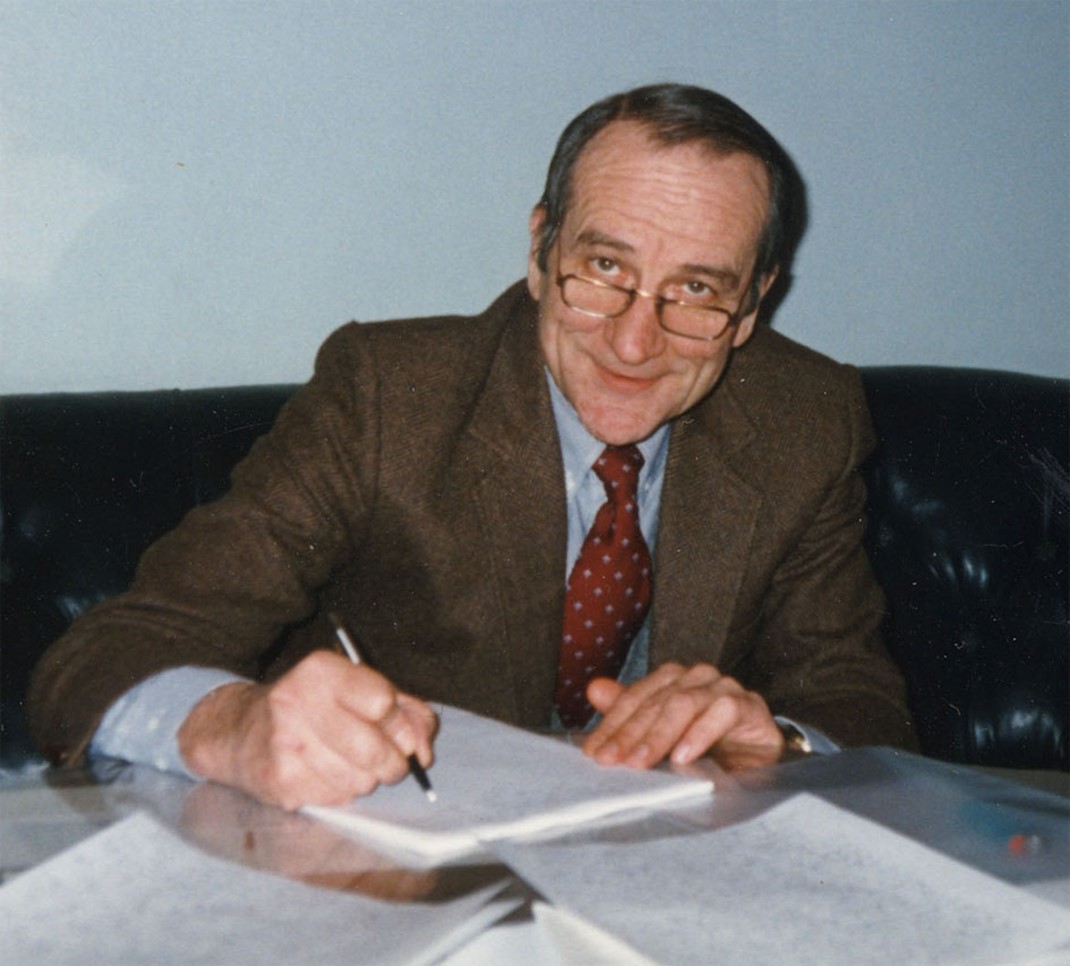

(1942-2021)

Формирование научной школы лауреата Государственной премии СССР заслуженного профессора МГУ А.Д. Виноградова, создавшего на кафедре группу, занимающуюся митохондриальными ферментами, участвующими в энергетическом обмене, началось в конце 60-х годов прошлого века, время, когда биоэнергетика стала самостоятельной, бурно развивающейся областью биохимии. В 70х годах А.Д. Виноградов (тогда молодой ассистент кафедры биохимии) прошёл стажировку в ведущих лабораториях США под руководством основателей мембранной биоэнергетики и энзимологии: проф. Б. Чанса (Пенсильванский университет), проф. Э. Ракера (Корнельский университет) и проф. Т. Сингера (Госпиталь Ветеранов, Сан-Франциско); в 1980 г. работал в Нью-Йоркском государственном университете в качестве приглашённого профессора. За истекшие 55 лет лаборатория внесла основательный вклад в развитие мировой науки. Результаты работ группы опубликованы в более чем двухстах статьях в отечественных и зарубежных журналах.

Приоритетные результаты опубликованных группой работ:

- Обнаружение кооперативности кинетики транспорта Са2+ митохондриями (1972 г.);

- Установление кинетических и термодинамических параметров связывания лигандов-дикарбоксилатов в активном центре сукцинатдегидрогеназы (комплекс II) (1979 г.);

- Открытие Са2+-индуцируемой неспецифической проницаемости митохондриальной мембраны (1972 г.);

- Открытие каталитической активности железо-серного центра S-3 комплекса II дыхательной цепи (1975);

- Обнаружение и получение в гомогенном состоянии нового фермента – оксалоацетат-таутомеразы матрикса митохондрий (1988 г.);

- Открытие специфического центра прочного связывания ADP митохондриальной протонтранслоцирующей Fo∙F1-АТРсинтазой (1980 г.);

- Обнаружение гистерезисного поведения комплекса I дыхательной цепи (1990 г.);

- Установление стехиометрии векторного переноса протонов энергопреобразующим комплексом I дыхательной цепи (1999);

- Введение в практику исследований новых искусственных акцепторов электронов для измерения активности компонентов дыхательной цепи (1977, 1983 гг.);

- Обнаружение свободно-радикальной формы убихинона в качестве интермедиата катализа NADH:убихинон-редуктазной реакции (1989 г.);

- Обнаружение аммоний-зависимой продукции активных форм кислорода митохондриями и идентификация дигидролипоамиддегидрогеназы – фермента, катализирующего этот процесс (2010 г.);

- Идентификация комплекса I и дигидролипоилдегидрогеназного комплекса митохондрий как основного источника активных форм кислорода (2016 г.);

- Обнаружение FMN-независимого обратного переноса электронов комплексом I в дыхательной цепи митохондрий млекопитающих и плазматических мембранах бактерий (2018, 2023 гг.);

- Обнаружение различий в механизмах катализа синтеза и гидролиза АТР и способах их регулирования (2019, 2022, 2023 гг.).

С 2021 г. группу возглавляет доцент кафедры, заслуженный преподаватель МГУ В.Г. Гривенникова. Научная работа группы сосредоточена на трёх направлениях. Одно из них связано с изучением функционирования основного фермента, обеспечивающего клетку энергией – Fo∙F1-АТРсинтазы. Детальный анализ, проведенный в серии работ, привел к новой идеологии применительно к энергопреобразующим системам, согласно которой представление о ферменте как об обратимо функционирующем катализаторе требует пересмотра. Основные положения этой концепции, рассматривающей фермент-преобразователь энергии как молекулярную машину, переключаемую на функционирование белка в качестве катализатора либо прямой, либо обратной реакции, сформулированы в нескольких опубликованных обзорах. Получены экспериментальные доказательства однонаправленного режима работы фермента как результат активности двух форм Fo∙F1. В настоящее исследования направлены на установление факторов, запускающих механизмы однонаправленной регуляции фермента: соотношение ADP/ATP, pH среды и, главным образом, мембранный потенциал.

Другое направление – изучение главного энергопреобразователя дыхательной цепи, NADH:убихинон-оксидоредуктазы (комплекса I). Медленная трансформация каталитической активности комплекса I, по-видимому, служит важным, до сих пор функционально непонятным регуляторным механизмом биоэнергетики. Существование этого явления было показано в интактных митохондриях, а затем в результате совместной работы с американскими учеными было продемонстрировано и в сокращающемся перфузируемом сердце.

Основная идея работы, планируемой группой, состоит в экспериментальном доказательстве выдвинутого предположения о регуляторной роли электрохимического потенциала на сопрягающих мембранах митохондрий и плазматических мембранах прокариот в поддержании каталитически компетентных структур энергопреобразующих ферментов: Fo∙F1-АТРазы и NADH:убихинон-оксидоредуктазы. Лаборатория обладает уникальным опытом изучения этих сложноустроенных ферментных комплексов, своего рода «минимодели» окислительного фосфорилирования.

Многочисленные работы, публикуемые в мировой литературе, посвящены изучению физиологии и патофизиологии образования так называемых активных форм кислорода. За последние годы группа опубликовала несколько обзоров и собственных экспериментальных работ, посвященных участию комплексов дыхательной цепи митохондрий в этом процессе.

Исследования, проводимые в группе, в разные годы поддерживались грантами программы «Ведущие научные школы, грантами Фонда Фогарти Национального института здоровья США, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда..

Все сотрудники группы уделяют много времени преподаванию и научно-общественной деятельности: В.Г. Гривенникова читает спецкурс «Кинетика ферментативных реакций» для студентов IV курса, ведет семинары по биохимии со студентами II курса Отделения экологии и природопользования; Т.В. Жарова и А.В. Кареева ведут раздел «Препаративная энзимология» в рамках Большого практикума для студентов IV курса кафедры биохимии. Т.В. Жарова ведет практические занятия Малого практикума по биохимии со студентами III курса Биологического факультета.

В лаборатории подготовлено 25 кандидатов наук, некоторые из них защитили докторские диссертации и теперь возглавляют собственные группы.

Наиболее важные работы сотрудников группы представлены в обзорах и статьях, опубликованных в высокорейтинговых журналах:

Список статей

- Виноградов А.Д. (1999) Преобразование энергии в митохондриях. Соросовский образовательный журнал 9, 11–19.

- Vinogradov A.D. (2000) Steady-state and pre-steady-state kinetics of the mitochondrial FoF1-ATPase: is ATP synthase a reversible molecular machine? J. Exp. Biol. 203, 41–49.

- Zharova T.V., Vinogradov A.D. (2006) Energy-linked binding of Pi is required for continuous steady-state proton-translocating ATP hydrolysis catalyzed by Fo·F1 ATP synthase. Biochemistry 45, 14552–14558.

- Kareyeva A.V., Grivennikova V.G., Vinogradov A.D. (2012) Mitochondrial hydrogen peroxide production as determined by the pyridine nucleotide pool and its redox state. Biochim. Biophys. Acta 1817, 1879–1885.

- Гривенникова В. Г., Виноградов А. Д. (2013) Генерация активных форм кислорода митохондриями. Успехи биологической химии 53, 245–296.

- Grivennikova V.G. Kozlovsky V.S., Vinogradov A.D. (2017) Respiratory complex II: ROS production and the kinetics of ubiquinone reduction. Biochim. Biophys. Acta 1858, 109–117.

- Zharova T.V., Vinogradov A.D. (2017) Functional heterogeneity of Fo·F1 H+-ATPase/synthase in coupled Paracoccus denitrificans plasma membranes. Biochim. Biophys. Acta 1858 939–944.

- Виноградов А.Д. (2019) Новый взгляд на проблему обратимости синтеза и гидролиза АТР Fo·F1-АТРазой (гидролазой). Биохимия 84, 1553–1563.

- Жарова Т.В., Козловский В.С., Гривенникова В.Г. (2022) Взаимодействие Fо·F1 АТРазы/АТР синтазы Paracoccus denitrificans и вентурицидина в условиях генерации мембранного потенциала. Биохимия 87, 1077–1087.

- Grivennikova V.G., Khailova L.S., Zharova T.V.,Kotova E.A.,Antonenko Yu.N. (2022) Inhibition of respiratory complex I by 6-ketocholestanol: Relevance to recoupling action in mitochondria. Biochim. Biophys. Acta 1863, 148594.

- Zharova T.V., Grivennikova V.G., Borisov V.B. (2023) Fo∙F1·ATP Synthase/ATPase: Contemporary View on Unidirectional Catalysis. Int. J. Mol. Sci 24, 5417.

- Gladyshev G.V., Zharova T.V., Kareyeva A.V., Grivennikova V.G. (2023) Proton-translocating NADH:ubiquinone oxidoreductase of Paracoccus denitrificans plasma membranes catalyzes FMN-independent reverse electron transfer to hexaammineruthenium (III). Biochim. Biophys. Acta 1864, 148963.

- Grivennikova V.G., Gladyshev G.V., Zharova T.V., Borisov V.B. (2024) Proton-Translocating NADH-Ubiquinone Oxidoreductase: Interaction with Artificial Electron Acceptors, Inhibitors, and Potential Medicines. Int. J. Mol. Sci. 25, 13421.

- Жарова Т.В., Гривенникова В.Г. (2025) Fo∙F1 ATP-синтаза/ATPаза Paracoccus denitrificans: загадка однонаправленного катализа. Успехи биологической химии 65.

Состав группы

| Руководитель группы | кандидат биол. наук В.Г. Гривенникова |

| Доцент | кандидат биол. наук Т.В. Жарова |

| Учебный мастер | кандидат биол. наук А.В. Кареева |

Комнаты №: 156, 158, 160.